Nem acreditei quando, no início de 1990, foi confirmada a vinda de Paul McCartney ao Brasil. A única má notícia era o fato de que os dois únicos shows deles por aqui seriam no Rio, no estádio do Maracanã.

Na época, recebi o convite para escrever o texto para um jornal tabloide especial sobre esse presente que os brasileiros receberiam enfim, após décadas de expectativas não concretizadas.

Foi bem divertido fazer esse trabalho, com edição a cargo do amigo Sérgio Boscolô Lopes, que anos depois pisaria feio, mas feio mesmo comigo.

Mas isso não é assunto para este post. E o jornalzinho ficou um tesão, tendo sido vendido antes do show.

Na época, eu trabalhava no Caderno Revista do Diário Popular, que não cogitava enviar alguém para o Rio para cobrir os shows.

Então, eu, na juventude idealista de meus 28 anos, resolvi fazer uma proposta aos meus editores, para poder unir o útil ao agradável: ver o show, fazer matérias sobre o mesmo e não pagar ingresso.

A proposta foi simples e imediatamente aceita.

O jornal não me pagou rigorosamente nada (passagem, estadia, alimentação etc), mas me permitiu ser credenciado em seu nome, o que me permitiria não só ver o show como também cobrir a entrevista coletiva. Beleza! Valia o sacrifício.

Aí, consegui fazer uma parceria com o fotógrafo Fernando Calzani (por onde anda?), de Ribeirão Preto e na época fazendo frilas para o Diário.

Foi graças a ele que consegui lugar para ficar no Rio, no bairro das Laranjeiras, no apartamento de uma namorada dele. Como diria Calzani, ficamos num “hotel cinco estrelas”.

Chegamos no Rio em uma quarta-feira de abril. O primeiro show deveria ser em uma quinta, o segundo, em um sábado. No final daquele dia inicial na Cidade Maravilhosa, pegamos um verdadeiro dilúvio.

Eu, o Calzani e dois amigos dele demoramos por volta de quatro horas para conseguir ir do centro do Rio até o bairro das Laranjeiras, com direito a congestionamentos, inundação, ver a água subindo ao lado, carro morrendo e tudo mais. Tenho foto disso, um dia postarei por aqui…

A chuva permaneceu firme por lá, a ponto de levar a organização do evento a adiar a apresentação inicial para a sexta feira.

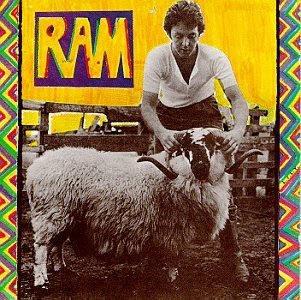

A equipe de produção até tirou um sarro. Um cartaz afixado por lá tinha reprodução da capa do álbum que McCartney divulgava na época, Flowers In The Dirt (flores na sujeira), com a palavra dirt riscada e um enorme Rain (chuva) escrito em seu lugar. Também tenho foto disso…

Eu e Calzani ficamos o máximo de tempo que pudemos no lobby do hotel Intercontinental, onde McCartney e sua mulher Linda ficaram hospedados, mas não conseguimos trombar com eles por lá.

O máximo que obtivemos foi contato com os músicos da banda que o acompanhava, mais especificamente o tecladista Wix Wickens e o guitarrista Robbie McIntosh.

Na sexta feira em que o primeiro show enfim seria realizado, também iria ocorrer a entrevista coletiva com Paul McCartney, em uma sala no próprio Maracanã, horas antes do espetáculo.

Cheguei ao estádio com uma chuva daquelas, e tive de dar a volta no estádio para conseguir entrar. Foi um sufoco. Mas tive um prêmio, e daqueles.

Em feliz coincidência, estava no portão na exata hora em que o ônibus com Paul, Linda e os músicos entrava no estádio. Gentil, o casal estava na porta do busão e acenou para nós. Juro: foi um dos momentos mais emocionantes dos meus 48 anos de vida.

Mais emocionante até do que a coletiva, que rolaria minutos mais tardes. Fácil de explicar: era a primeira vez que eu tinha a chance de ver de perto o meu grande ídolo, cujas canções amo desde que tinha meros sete anos de idade.

A coletiva foi bem legal, embora eu não tenha conseguido fazer perguntas. A primeira foi feita por um jornalista carioca chamado Heitor Pitombo, que tirou gargalhadas de todos ao dizer, antes de fazer sua pergunta: “como estou nervoso!”.

E tivemos obviamente os shows, cujas recordações ficam para o próximo post.

ÚLTIMOS COMENTÁRIOS